Start

Neue Meldungen

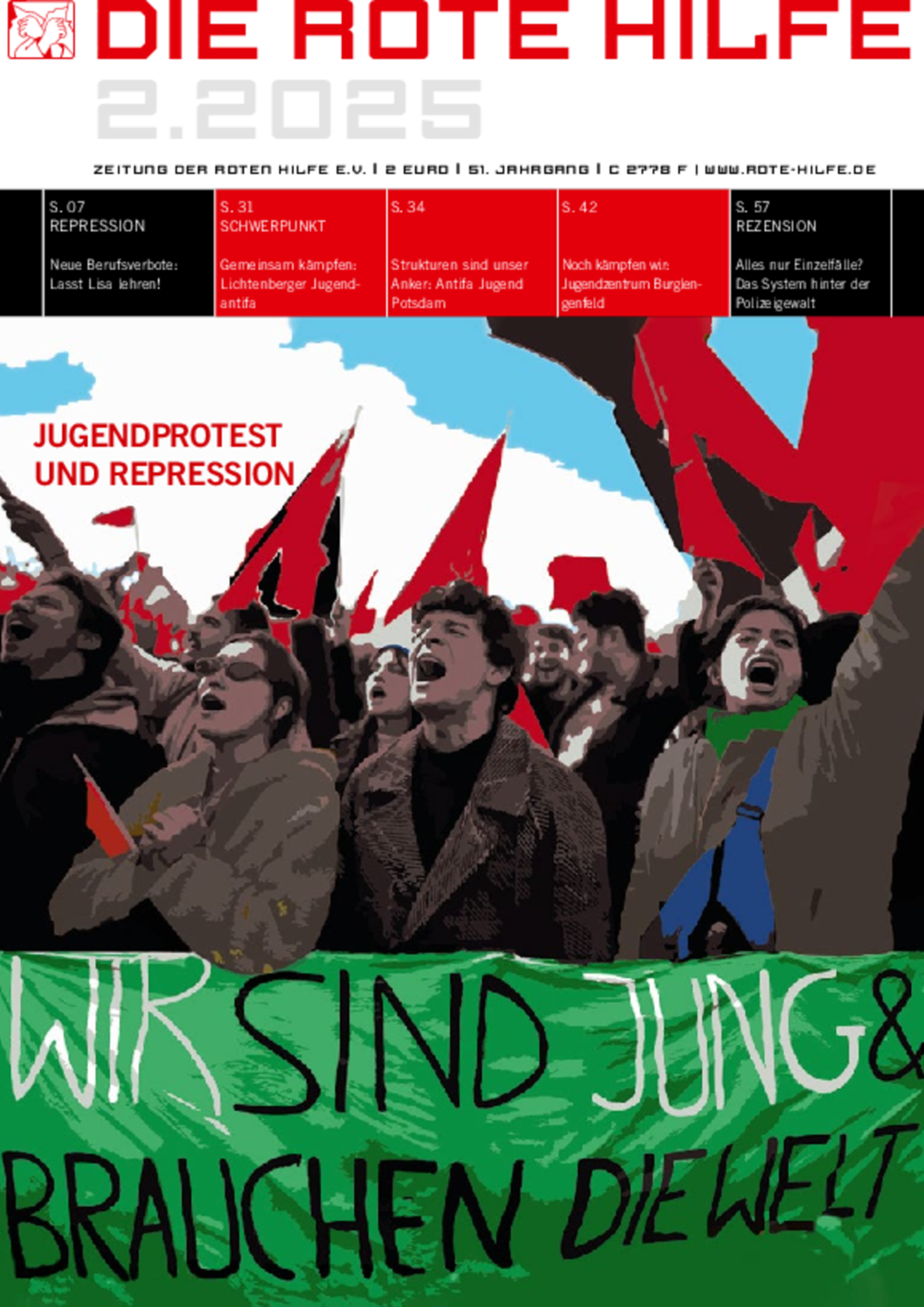

Rote Hilfe Zeitung 2/2025

Schwerpunkt: Jugendprotest und Repression

Ihr könnt die Zeitung im Bahnhofsbuchhandel kaufen oder im Literaturvertrieb bestellen. Mitglieder bekommen die Zeitung zugeschickt.

Zur aktuellen AusgabeDie Rote Hilfe vor Ort

In etwa 50 Städten und Regionen in allen 16 Bundesländern gibt es Ortsgruppen der Roten Hilfe.